|

世界3大潮流の一つに数えられる鳴門の渦潮。鳴門市の孫崎と淡路島との間、わずか1300mの海峡に潮の干満によって渦が生まれます。その頭上には、四国と淡路を結ぶ全長1629mの吊り橋、大鳴門橋が雄姿を見せています。 |

|

一級河川肱川の河口に架かる真紅の長浜大橋は、日本国内で現役最古のバスキュ−ル式道路可動橋。長さ226m。幅5.5m。開閉部分は18m。昭和10年に完成し、船が橋下を通る時に一部が持ち上がるめずらしい仕組みになっています。町では秋から冬にかけて「肱川あらし」と呼ばれる特有の気象現象が発生。霧が巨大な雲海となり奔流し、すべてが幻想的な雰囲気にすっぽりとつつまれます。 |

|

讃岐国延喜式内24社の1社で別名「天空の鳥居」とも呼ばれている神社のようです。また、香川県では南に讃岐山脈・四国山地、北には瀬戸内海、その更なる北には中国山地が聳(そび)え立つ為、冬では降雪も少ない上に、降雨なども同様に少ない事もあって溜め池も多い地域です。気候的には、冬はもちろんのこと春・夏・秋と観光としては、非常に恵まれているかと思えます。 |

|

多分ですが「ノビノビ座席」と呼ばれている寝台席だと思われます。しかし、何十年という過去は昔、先頭にある機動車が後続車両を引張ていた「瀬戸」と呼ばれていた時代とは、全く異なる車両環境になっています。そう言えば、その過去の当時、高松駅から乗車可能だったのか、それとも連絡船にて乗車をし、そのまま本州へ渡って行けたのか、それとも、既に瀬戸大橋を利用していたのかが、全くもって記憶にありません・・・。とは言え、宿泊施設とされる室内での記憶は鮮明で、現在のものとは、全く別次元の様相になっているようです。 |

|

明治2年(1869年)に廃城となり、現在では城跡として国指定の史跡・名勝(表御殿庭園)となっており、主な城主は蜂須賀氏(日本の氏族)で羽柴秀吉氏に仕えた正勝氏の一族だと言われているようです。 |

|

国道55号線・奈半利川沿いにある二十三士公園。その一角に平成5年に整備された30aのフラワ−ガ−デンには、菜の花が一面に咲きほこります。開花時期は2月中旬から3月中旬。黄色のじゅうたんを敷きつめたように風にやさしく揺れる風景は、まるで春の到来を告げる使者。季節ともなれば町内外の保育園児が遠足に訪れたり、花見を楽しんだり……はじける笑顔と歓声につつまれます。 |

|

「見残し」の由来としては、遥か昔、弘法大師が、この海岸を見残してしまったことから始まったと言われていることもある程の難所で、非常に見逃せない迫力のある景色が楽しめるのではないでしょうか。 |

|

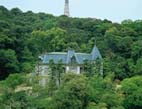

大正11年に、久松家の別邸として建てられたフランス式洋館。美しい外観とともに、ロココ調のインテリアやステンドグラスにも大正のロマンを伝えています。現在は、県立美術館分館として利用されています。 |

|

洪水をたびたび起こす吉野川は、別名“四国三郎”と呼ばれる気性の激しい川でしたが、現在は河川敷公園なども整備され、県民の憩いの場となっています。また、標高290mの眉山山頂はモラエス館や桜の名所としても知られ、尣からはロ−プウェイで登ることができます。 |

|

松山市中心部より西に6Km程のところにある空港で、非常にアクセスしやすい環境だと思え、それに四国地方に於いて旅客数トップを維持しており、また、愛媛県は日本有数のみかん生産地とも言われ、空港内?に設置された蛇口から注がれる美味しいミカンジュ−スに人気が高まっているそうです。 |