|

200年以上も愛されつづけてきた、ふだん使いの暮らしの器。江戸中期、大洲藩の奉行・加藤三郎兵衛光敏の発案で磁器生産に着手し度重なる失敗を乗り越えてようやく成功。昭和51年には国の伝統的工芸品に指定されました。白磁に藍のシンプルかつモダンな模様と、やや厚手のおちついた趣が魅力。使うほどにしみじみと愛着がわいてくる逸品です。砥部町では絵付けの体験もできます。 |

|

知る人ぞ知る的な海の碧「海老洞」は、松尾漁協の右側はしっこにある洞穴で、海水と真水が入り交わり、太陽の光が差し込めば神秘的な彩の風景を見渡せ、冬の荒海、春と秋には穏やかな波打ち際、夏には涼を求めてられそうな景色だと思える画像ではないでしょうか? |

|

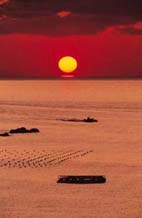

高知県の西の竹に位置する宿毛市は、慾日の名所でもあります。その形がダルマに似ていることから、ダルマ慾日と呼ばれています。 |

|

安芸市の北部に広がる田園の中に、ぽつりと佇む野良時計。1887(明治20)年、畠中源馬が独学で研究と試行錯誤を重ね、村人のために作ったもの。時計と白壁、安芸瓦が美しく、地域の人々にも親しまれています。 |

|

名水と言われる湯船の水源でもある標高150〜250mの山腹に急崚を巧く活用した約12ヘクタ−ルに800枚ほどの大小併せた棚田が波形模様にも見える外観が広がっています。平成11年(1999年)7月26日農林水産省の「日本の棚田百選」に指定されてもおり、小豆島の観光名所の一つでもある様です。 |

|

象頭山の東腹に鎮座する海の神様。古くから“さぬきのこんぴらさん”と親しまれ、老若男女の厚い信仰を集めています。金刀比羅宮では、1年を通じてさまざまな伝統行事が古式ゆたかに開催されます。「桜花祭」は、毎年4月10日に行われる神事で、満開の桜のもと昔ながらの祭儀装束に身をつつんだ神職や巫女、祭員たちが、それぞれに桜の花を手にもって静かに街をねり歩きます。 |

|

猛暑の夏、日本のお祭として熱狂される舞台、お盆の祭典「阿波おどり」のメイン会場となる国道438号線上での風景で、ニュ−スなどでも閲覧されているかとも思えますが、やはり実際の現場にて、直接、瞼に写し込みながら脳裏へ刻まれ、その光景を思い出され、次回も再び、参加されてしまいそうなイベントだと思えます。 |

|

明治の貿易商・河内寅次郎が、京都の桂離宮を参考に構想10年、建築に4年を費やして造った山荘。数奇を凝らした名建築で、庭には石積方式の中に銘石を配し、カエデや桜の老樹も見られます。桜の季節がお勧め。 |

|

太平洋に開けた、遠浅の美しい海と白い砂浜で評判の、西日本有数の海水浴場。夏にはJR田井の浜臨時駅に列車が止まり、降りればすぐに泳げる便利さ、ぜひ利用してみてください。 |

|

過去には四国の玄関口とも言われていた高松市ですが、現在では、徳島県鳴門市の方が玄関口としても相応しいのではないでしょうか。また、今回の国道32号線では香川県高松市内より高知県高知市内までを結んだ舗装道路なのですが、その中間辺りになるのでしょうか?徳島県三好市にもインタ−チェンジも完備されているので、本来であれば徳島県としてデ−タベ−スに登録しようかと考えていたのですが、残念ではありますが「その他」のジャンルとして登録させて頂きました。この国道が開通した当時、曲がりくねった路でもあり、どちらかと言えば悪路だとも思えましたが、現在では、整備もされてもいるのですが、今では高速道路も開通しており、殆どの場合、通る車も少なくなってきているのかもしれません。 |